![]()

![]()

![]()

![]()

Elitisme

Le régime monarchique et aristocratique des Incas,

basé sur une société rigoureusement

compartimentée en castes, professait bien évidemment un

élitisme hautain dont l'une des expressions figure dans l'un

des "Syllogismes" attribués à l'Inca Tupac

Yupanqui

: "Il n'est pas bien d'enseigner

aux enfants des plébéiens les sciences qui

appartiennent aux nobles;

il est à craindre, en effet, qu'ils ne s'élèvent

et ne s'enorgueillissent et ne ruinent la république. Qu'il

leur suffise d'apprendre les métiers de leurs pères.

Gouverner et commander n'est pas le fait des plébéiens,

et c'est faire offense à cette office et à la

république que de les commettre aux gens du commun".

Tupac Inca Yupanqui, qui passe chez les historiens pour une sorte de

despote éclairé, professait également un certain

scepticisme religieux mais pensait, fort aristocratiquement, que le

peuple a besoin d'avoir une religion.

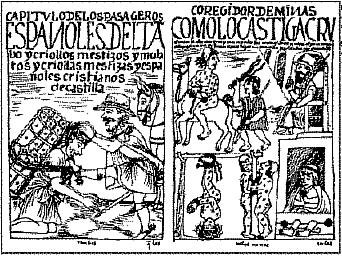

Encomienda

Système mis en place par les Espagnols lors de la

Conquête du Pérou, groupant sur un territoire

donné plusieurs centaines ou milliers d'indiens au travail

forcé, et sans rétribution, de la terre ou des mines

(d'or, d'argent) sous les ordres d'un encomendero

espagnol (il s'agissait en général de l'un des

conquistadors).

Les mineurs, en particulier, furent victimes d'abus et leur situation

déplorable, bientôt connue en Europe, devint un objet de

blâme de la part des adversaires des Espagnols. Les

indiens réagirent en fuyant vers les contrées peu

accessibles. Cette fuite devant la mita (ou

corvée) disloqua les communautés agraires dans

les pays de mines.

Fardo funéraire - V. page : ...dans les sables de PARACAS

FELIPILLO

Les Espagnols baptisèrent de ce nom un indien qu'ils

prirent à Tumbes lors du second voyage de Francisco Pizarro

(1526), en compagnie d'un second qui reçut le nom de

Martinillo, afin de leur apprendre la langue castillane et de les

faire servir, plus tard, d'interprètes.

Le chroniqueur Herrera, affirme que Francisco Pizarro emmena

Felipillo en Espagne, lorsqu'il alla signer les Capitulations de

Tolède en 1529. La quasi-totalité des chroniqueurs

mettent en avant son attitude très défavorable à

l'Inca Atahualpa,

lors de sa captivité à Cajamarca : hostile à la

caste des Incas, Felipillo aurait feint de mal traduire certains

propos de l'Inca, malveillance qui contribua certainement à

sceller son destin.

Plus tard, lors de l'occupation espagnole de Cuzco, il semblerait que

Felipillo ait pris le parti de Manco Inca qui tramait un

soulèvement général contre les conquistadors. Il

fut finalement capturé, puis

éxécuté.

GALLINAZO

La période culturelle de Gallinazo, ou période

de Virú, du nom de la vallée

côtière du Nord-Pérou où elle fut

étudiée, se développa entre 300 avant J.-C. et

500 après J.-C.. Elle appartient aux débuts de la

Période Formative et fut à la fois

antérieure et contemporaine de la culture Mochica. Dans le

style, elle se caractérise par une céramique

décorée en négatif, possédant de nombreux

traits communs avec la céramique du type Recuay et

Vicús.

Les installations humaines de la période Gallinazo prennent

définitivement la forme de villages, certains

s'élèvent sur une éminence naturelle et

consistent en larges agglomérations de bâtiments.

D'autres se regroupent autour d'une pyramide et sont donc des centres

religieux et peut-être aussi administratifs. Les demeures sont

construites en adobes, les adobes coniques des premières

époques faisant place successivement aux adobes rondes puis

aux rectangulaires, quand elles ne sont pas remplacées par le

matériau employé sous la forme brute qu'on appelle

tapia.

C'est aussi vers cette époque que se

développèrent dans le Nord du Pérou la

construction de canaux d'irrigation : on retrouve encore, ici et

là, des parcelles de terrain reliées entre elles par

d'étroits canaux.

GRAN

PATAJEN

De tous les grands sites pre-incaïques du Pérou,

celui du Gran Patajen (également nommé El Abiseo, ou

Yaro), dans la région du Haut-Marañon, est certainement

le moins connu du grand public pour son isolement et sa

difficulté d'accès, puisqu'il faut compter plusieurs

jours de marche pour l'atteindre.

Découvert en 1963, à demi enseveli sous une

épaisse végétation, et récemment

étudié en 1985-1987, il est formé de

constructions circulaires élevées sur une colline en

demi-lune, sur le versant oriental de la zone selvatique et

montagneuse qui sépare le cours du Rio Maranon de celui du Rio

Huallaga.

Ces édifices circulaires, dont les diamètres varient

entre 2 et 15 m, s'élèvent sur des terrassements

empierrés et sont construits sur deux niveaux mesurant au

total 4 m de haut. Les dalles de pierre crayeuse formant les parois

étaient asujetties par de la boue séchée. Une

corniche en saillie marque la séparation des deux

étages. On y accède par des escaliers de pierre, des

vestiges de chemins pavés les relient entre eux, serpentant

entre les courbes de niveau de la colline.

La renommée et la valeur du site sont dues à la

décoration -unique en son genre- des murailles

extérieures des parties basses de chaque édifice,

ornés à profusion de motifs géométriques

ou anthropomorphes, dont la figure la plus emblématique est un

personnage accroupi, aux bras écartés, la tête

surmontée d'une large coiffe. La figure du personnage est une

cabeza-clave (tête sculptée et enfichée dans la

paroi en forte saillie, comme à Chavin); tous ces

élements décoratifs ayant été

éxécutés en granit rose.

On associe en général les ruines du Gran Patajen à la culture des Chachapoyas, qui édifièrent plus au Nord la formidable forteresse de Kuelap, bien que l'on trouve ici des influences plus anciennes, notamment des cultures du Callejon de los Conchucos, elles-même héritières tardives de la civilisation de Chavin.

Guano

Engrais composé d'excréments d'oiseaux marins

ou guaneros , particuliers aux côtes péruviennes.

Une cinquantaine de millions de guanayes, piqueros, pélicans

et petits oiseaux de mer peuplent quelques quatre-vingts iles et

ilots rocheux, totalement arides et stériles. Les brumes

froides de la Corriente Peruana , ou Courant de

Humboldt, créent en effet une chaîne ichtyologique

transformant la mer péruvienne en la "soupe de poissons" la

plus riche des mers du globe, qui favorise ici le pullulement avien

des oiseaux de mer qui viennent se reproduire.

Déjà pratiquée au temps des Incas, la

récolte du guano, qui représenta au 19e siècle

l'une des principales ressources économiques du Pérou,

se fait encore aujourd'hui à plus petite échelle,

notamment dans les îles Ballestas, au large de Pisco : les

campagnes de ramassage ont lieu tous les six ou sept ans, lorsque la

couche de guano représente une hauteur

appréciable.

©Daniel DUGUAY /

dduguay@club-internet.fr

du même auteur, si vous

voulez visiter le Pérou...