|

|

Uncu

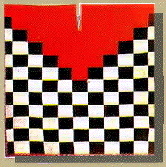

Pièce du vêtement traditionnel inca. Il

s'agissait d'une chemise, ou tunique sans manches, en tissu

ou en laine de lama, qui est à l'origine du poncho.

Celles des artisans et paysans se devaient d'être

simple et sans décoration. Les fonctionnaires et les

dignitaires avaient droit à des motifs et les

militaires à la fameuse tunique à damiers

noire et blanche (ci contre).

Pour les nobles et la famille de l'Inca, l'uncu devenait une

somptueuse pièce d'étoffe couverte de

broderies : le fameux tocapo.

|

URCOS

Petit chef-lieu de province qui marque le passage entre la

région de Cuzco et la haute-vallée du rio Vilcanota.

Les Incas y avaient édifié un tambo

, réputé très important, mais qui a

complètement disparu.

Dans ses environs se trouve le fameux lac Urcos, petit lac rond et

profond qui occupe un ancien cratère de volcan. Selon la

tradition, c'est dans ce lac qu'aurait été jetée

la grande chaîne en or de l'Inca Huascar

à l'arrivée des Espagnols devant Cuzco. Cette

chaîne avait été faite pour

célébrer la naissance de Huascar, fils de Huayna Capac

et rival infortuné d'Atahualpa.

Aucun Espagnol ne l'avait jamais vue, mais les Indiens disaient que

"chaque chaînon était aussi gros qu'un poing d'homme et

que deux cents hommes n'auraient pas suffi à la porter

".

Uros : voir page

Le

Lac Titicaca et la civilisation de Tiahuanaco

Vêtements

L'Etat inca s'occupait de fournir des vêtements

à tout le peuple. Strictement réglementé, simple

et uniforme. L'habillement ne laissait aucune place à la

coquetterie et à l'imagination. Il était purement

utilitaire. Les indiens, d'autre part, n'avaient pas peur de la

nudité et se couvraient essentiellement pour se

protéger du froid. Jambes et bras restaient à l'air,

souvent glacé, de la Cordillère.

L'homme portait une sorte de chemise sans manches, blanche,

l'uncu, un pagne, le huara, fait d'une bande

d'étoffe passant entre les jambes et retenue à la

taille par un cordon de laine. Il jetait sur ses épaules une

cape ou un poncho brun. La femme, quant à elle, revêtait

une longue tunique ouverte sur les côtés pour lui

permettre de marcher plus aisément, l' anaku,

ajustée à la taille par une ceinture. Son costume

était également complété par un

châle de laine tissée, le Iliclla, retenu sur la

poitrine par une grande épingle ou tupo.

Les paysans travaillaient pieds nus. Ce n'est qu'en cas de voyage ou

lorsqu'ils revêtaient un habit de fête qu'ils mettaient

des sandales, les ojotas, faites avec la partie la plus

épaisse de la peau des lamas. La semelle cependant ne

protégeait que la plante du pied. Elle laissait libre les

orteils, grâce auxquels l'Indien se rattrapait aux

aspérités du terrain quand il glissait. La sandale

était attachée au pied par un cordon de

laine.

|

VICUS

(céramique de)

C'est en 1963, à la faveur d'un article de

journal qui se faisait l'écho du pillage de

près de 1500 tombes pré-incaïques

situées sur les pentes du Cerro Vicús,

près de Piura dans le Nord du Pérou, que l'on

découvrit l'existence d'une culture de la

Pérode Formative jusque là à peu

près inconnue - ou en tout cas très peu

étudiée.

La culture Vicús, sur laquelle se pencha alors

l'archéologue Luis Lumbreras, se développa sur

les bords du Rio Piura entre 500 avant J.-C. et 500

aprèsJ.-C.

Elle a laissé une très

riche céramique qui possède de nombreux points

communs avec celle d'autres cultures contemporaines

situées plus au Sud, dans les régions de

Trujillo et de Lambayeque : les cultures de

Cupisnique, Salinar, Galinazo, et plus

tard Mochica,

puis Lambayeque.

Vierges du Soleil - voir

Acclas

- Acclahuasi

|

Le huaco "astronaute"

de Vicus

|

VILCABAMBA

(Cordillière de)

Nom donné à la chaîne de montagnes et

à la région extrêment sauvage qui

s'étendent au Nord-Ouest de Cuzco. Elles doivent ce nom au Rio

Vilcabamba, affluent de la rive gauche du Rio Urubamba qu'il rejoint

à 20 kms en aval de Machu Picchu.

La cordillière de Vilcabamba fut le dernier refuge de la

dynastie Inca en lutte contre les envahisseurs espagnols.

Après le soulèvement de 1536, Manco Inca qui

avait tenté en vain de reprendre Cuzco, s'y réfugia et

de là, dirigea contre les conquistadors une longue guerre de

harcèlement jusqu'à son assassinat en 1544.

Des bords du Rio Vilcabamba, on peut suivre un ancien chemin

incaïque qui conduit au hameau de Vitcos dominé

par le cerro de Rosaspata où subsistent des vestiges

incas, malheureusement envahis par la végétation. Ce

site a été identifié par Hiram Bingham comme

étant l'ancienne forteresse de Vitcos, l'une des

dernières places fortes Inca, là-même où

Manco Inca aurait été assassiné par les

Espagnols et où son fils Titu Cusi continua la

résistance. A 45 minutes du hameau, se trouve Yuraq

Rumi, la "Pierre blanche", énorme rocher blanc en granit,

près d'une source, taillé de main d'homme de

manière à former des plateformes, des niches et des

cubes. Il est également nommé Nusta Ispana :

"les toilettes de la jeune fille".

A l'autre extêmité de la cordillière, près

de la rive droite du Rio Apurimac, on atteint l'hacienda

d'Espiritu Pampa sur la rive droite du Rio Apurimac, à

proximité de laquelle gisent dans une luxuriante

végétation les ruines de Vilcabamba la Vieja,

découvertes par Gene Savoy en 1960.

Vilcanota (Rio et cordillière

de)

Région géographique très montagneuse,

située à l'Est de Cuzco, où prend sa source le

rio Vilcanota qui en aval de Cuzco, reçoit le nom de rio

Urubamba.

Vilcashuaman

Perchée à 3600 m d'alt., cette pittoresque bougade de

la région d'Ayacucho fut sans doute au temps des Incas un

important centre administratif et religieux dont il subsiste

d'imposants vestiges dont le plus imposant est l'Ushno,

exemple quasi unique de pyramide inca, édifiée en

quatre terrasses de blocs de granit soigneusement appareillés.

La plateforme supérieure - où est déposé

un trône à deux places, taillé dans un seul bloc

- est accessible par un escalier monumental,

précédé d'une haute porte à encadrement

trapézoïdal. Depuis la plateforme, on aperçoit une

vaste esplanade, en partie occupée par les vestiges d'une

vaste demeure rectangulaire qui passe pour avoir été

une résidence de l'Inca Tupac Yupanqui, également

pourvue de portes trapézoïdales, et d'un bâtiment

plus petit, qui devait renfermer la garnison. L'esplanade devait

être ceinturée d'une enceinte, comme en témoigne

une grande porte et des frgments de murailles incas.

Vilcashuaman : la Piedra del Vaticino et l'église (photos D.

Duguay)

A peu de distance, face à la place

principale, l'église coloniale est assise sur les

vestiges du Temple du Soleil, en trois terrasses

superposées (les fondations de l'église étant

encastrées dans la troisième terrasse). La seconde est

ornée de nombreuses niches trapézoïdales, un grand

escalier dessert les gradins et aboutit devant le portail de

l'église. Cet ensemble étonnant et très

pittoresque fait assez penser au village de Chinchero, près de

Cuzco. Sur la place, on verra également un trône de

pierre et un monolithé évidé, baptisé

"pierre des Sacrifices".

En remontant la rue derrière l'église, on parvient

à un petit enclos où a été mise à

jour la Piedra del Vaticino (Pierre des augures), sorte

d'autel incliné et creusé de petits canaux en zigzag,

se rejoignant en un seul au bord de la pierre. Les sillons devaient

recueillir le sang d'un lama sacrifié et, suivant sa

trajectoire, les prêtres prédisaient les bonnes ou les

mauvaises années, les mariages heureux ou malheureux,

etc.

|

|

VIRACOCHA,

ou WIRAQOCHA (le dieu)

Cette grande divinité spirituelle paraît

être, pour le Pérou ancien, le pendant du

Quetzacoatl et du Kukulcan des Mexicains. Le sens profond du

nom de Viracocha reste obscur : il désignait le grand

dieu créateur des Péruviens, supérieur

même au Soleil dont prétendaient descendre les

Incas, et à la Lune (Quillamama) qui, selon

certains, est plus forte que le Soleil car elle luit aussi

bien la nuit. Le mythe de Viracocha est sans doute d'origine

aymara :

c'est un dieu créateur et nourricier, surgi

des eaux du lac Titicaca avec lequel il s'identifie. Mais il

est aussi fréquemment évoqué par le

motif du puma, comme sur la Porte

du Soleil de Tiahuanaco,

ou celui de l'éclair Ilac. Par la suite, il

s'identifia lui-même avec Kon-Tiki (qui est un

mot Chimú), dieu de la côte Nord du

Pérou, qui serait venu du Nord par la mer pour

créer le monde. Sans doute faut-il entendre dans ces

légendes l'écho de migrations anciennes : les

Chimú affirmaient être venus de l'océan

à bord de leurs radeaux...

|

L'instauration du culte de Viracocha ne

survint, chez les incas, que sous le règne de Pachacutec,

c'est-à-dire au moment où l'empire entrait dans une

grande phase d'expansion territoriale et nourrissait des

visées impérialistes sur les royaumes voisins. La

prédominance donnée à Viracocha sur le

dieu-Soleil n'est donc pas politiquement innocente : elle

répondait au besoin d'intégrer, par un

syncrétisme religieux volontaire, les régions proches

du Pacifique - et notamment le royaume Chimú - que les

souverains incas venaient de conquérir. Ainsi avait jadis

procédé Rome, grande assimilatrice de dieux, qui

ressucita même, lorsqu'elle devint impériale, la

divinisation pharaonique du souverain.

De Viracocha aux "Viracochas"

Par un subtil phénomène de transfert de pouvoir -

et donc de divinité - les Espagnols furent ainsi nommés

par les indiens aux premiers temps de la conquête parce qu'ils

portaient la barbe et avaient la peau blanche, selon l'image que les

incas se faisaient - selon ce qui a été prétendu

par la suite - du dieu Viracocha. La puissance de leur armement,

leurs chevaux et leurs cuirasses qui paraissaient les rendre

invincibles durent renforcer, dans l'esprit des populations

indigènes, l'aspect divin des conquérants. Cette

assimilation fut bien entendu encouragée par les Espagnols,

tout d'abord par le chroniqueur métis Santacruz

Pachacuti qui forgea sur commande la légende d'un

Viracocha blanc et barbu qui portait une croix et ressemblait donc

étrangement aux conquistadors... Dans les années qui

suivirent la conquête, les indiens avaient d'ailleurs pris

l'habitude d'appeller les hommes blancs "viracochas" ou "mistis" ,

habitude qui a survécu dans certaines régions andines

du Pérou et de la Bolivie.

Les impressionantes murailles du temple de Viracocha, à

Raqchi.

VIRACOCHA (Temple de)

Situé sur la route de Cuzco à Puno, peu avant

le col de la Raya, le site de Raqchi, tout proche du village

de San Pedro de Cacha, est célèbre pour l'immense

édifice ruiné que l'on aperçoit depuis la ligne

de chemin de fer de Puno à Cuzco : le temple dit de Viracocha,

long de 91 m sur 25 m de large. Il est formé d'un puissant mur

de refend, haut de 12 m, que jalonnent sur toute sa longueur des

colonnes cylindriques de 6,5 m de hauteur. Avec ses onze colonnes de

part et d'autre du mur, la salle à quatre nefs ainsi

constituée devait couvrir 2300 m2. Toute cette architecture

repose sur des bases construites en pierres de taille jusqu'à

hauteur d'homme, et des parois de terre battue (ou d'adobes) les

surmontent. Avec sa toiture à deux pentes et sa couverture de

chaume, ce temple de Viracocha devait représenter l'une des

plus vastes réalisation d'espace interne qu'ait jamais

édifié le monde Inca.

La statue du dieu Viracocha, qui en occupait le centre et qui fut

détruite par les Espagnols correspondait là aussi,

selon la description de Garcilaso de la Vega, à celle d'un

homme de haute stature, la peau claire et muni d'une longue

barbe.

Wanpu

Embarcation typique de la côte du Pérou à

l'époque de la culture Chincha

jusqu'au temps des derniers Incas. Les Chinchas, qui

entretenaient des relations commerciales avec le golfe de Guayaquil,

construisaient et utilisaient cette sorte de grand radeau muni d'une

voile carrée.

Le wanpu consistait en un nombre impair de gros troncs de longueur

décroissante, fixés par des cordes (on ignorait le

clou), à deux autres troncs placés en travers; on liait

dessus un pont de minces rondins : le tout en bois de balsa. Un

mât et des perches antennes portaient une voile de

coton. Un système de traverses plus ou moins

enfoncées à la poupe servait à gouverner et des

pierres, à jeter l'ancre. Vers l'arrière se dressait

une sorte de "cabane-cabine". Les plus grands jaugeaient 30

tonneaux et pouvaient embarquer 50 personnes.

C'est l'un de ces navires que le pilote Bartolomé Ruiz

accosta, lors du second voyage d'exploration de Pizarro le long des

côtes du Pérou en 1526.

|

WARI

(empire) - voir Tihuanaco-Huari

Wilkawain

Situées dans l'Estancia de Paria, à 7 km de la

sortie nord de Huaraz, dans le Callejon de Huaylas, se

dressent les ruines d'un temple dont l'origine remonte

à la période d'expansion du royaume Wari (900

après J.-C.), dont elles sont l'une des traces les

plus septentrionales.

S'élevant sur trois plateformes entourés d'une

épaisse muraille de 90 m de long sur 30 m de large,

les bâtiments sont percés de portes et de

fenêtres trapézoïdales, signe d'une

ré-occupation à l'époque inca.

D'après la légende, une statue en pierre du

dieu Viracocha se dressait au sommet de ce

temple-forteresse.

|

Temple de Wilcawain

|

Sommaire

/ Introduction

/ Archéologie

/Bibliographie

/ Chronologie

![]()

![]()

![]()