![]()

Acclas

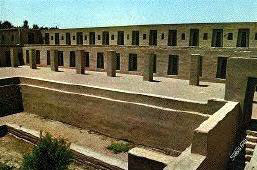

- Acclahuasi

On entend par le terme acclas les femmes choisies, ou vierges

du Soleil. L'inca pouvait choisir parmi elles ses épouses ou

ses concubines.

Ces jeunes filles de l'élite entraient dès l'âge

de huit ans dans des établissements nommés "maisons des

femmes choisies", les acclahuasi, dirigées par des

matronnes expertes, les mamacunas

qui les initiaient aux rites et à leurs futurs devoirs

de femmes. Elles y occupaient une place correspondant au rang social

dans la hiérarchie administrative de l'empire, depuis celles

qui étaient adjointes à la direction jusqu'à

celles qui demeuraient les servantes des autres.

Chaque capitale de province possédait

sa "Maison des vierges du Soleil". La plus importante se trouvait,

bien entendu, à Cuzco et se situait à l'emplacement

actuel de l'église Santa Catalina et du couvent de San Pedro,

que délimitent les rues Arequipa et Loreto, face à

l'Amaru Cancha, palais de l'Inca Huayna Capac. Un autre

établissement trés important et très fameux

était celui de l'île

de Coati sur le lac

Titicaca, lieu d'origine légendaire de la dynastie Inca. Comme

celui de Cuzco, il comptait près de 1500 pensionnaires. L'un

des plus peuplé aurait été celui de

Huanucopampa,

avec près de 2000 pensionnaires !

"Comme les vierges de cette maison du Cuzco étaient

destinées à devenir épouses du Soleil, il

fallait qu'elles fussent de son sang, c'est-à-dire filles des

Incas, soit du roi, soit de ses parents légitimes sans

mélange de sang étranger. Celles qui descendaient d'un

tel mélange, que nous appellons batârdes, ne pouvaient

entrer dans la maison du Cuzco dont nous parlons."

(GARCILASO DE LA VEGA, Commentaires royaux, IV, 2.

)

Adobe

Désigne l'argile séché au soleil et

mélangé avec de la paille, dont on fait des briques

dites "briques crues". Ce matériau de construction,

antérieur aux Incas est toujours largement répandu dans

l'Amérique andine.

Le terme espagnol adobones désigne de gros blocs

d'argile séchée qui interviennent dans les

constructions des peuplades de la côte, lorsqu'elles furent

passées sous la domination des Incas.

Agriculteurs

(premiers)

Tout au long de la côte péruvienne, les

paléontologues ont mis à jour un certain nombre de

sites qui marquent les lieux d'habitation d'hommes très

différents des Chasseurs

primitifs. L'on ignore

d'où ils venaient exactement, mais l'on sait qu'ils

constituent le premier chaînon d'un développement qui se

poursuivra jusqu'à la conquête espagnole. Les premiers

indices de leur présence remontent environ à 4000 ans

avant notre ère. Entre l'apparition des chasseurs primitifs

(10 000 avantJ.-C ?) et cette date, on ignore à peu

près tout de la préhistoire du Pérou.

Une première séquence est caractérisée

par ce que l'on appelle maintenant "la société des

planteurs de haricots" qui semble débuter dans les

basses-Andes centrales, caractérisée par la

prédominance de la culture de cette plante ainsi que par

l'utilisation de vêtements en coton.

Une autre séquence commence vers 1300-1500 avant notre

ère, avec l'apparition de la poterie et de la culture du

maïs : c'est la période dite Formative dans son

stade initial. Une école d'archéologues, plus ancienne,

utilise pour ces deux phases les termes de Précéramique

et de

Proto-céramique.

Les sites en question sont formés par l'accumulation des

débris abandonnés autour des demeures. Dans certains

cas, la sécheresse du climat a préservé intacts

des objets, qui sous des conditions climatiques différentes,

auraient disparu. L'on peut dresser ainsi un inventaire à peu

près complet des objets que cette population utilisait dans sa

vie quotidienne ainsi que des plantes qu'elle cultivait pour se

nourrir.

L'un de ces sites a été retrouvé près de

Pacasmayo, deux autres dans la vallée de Chicama dont la

fameuse Huaca

Prieta (fouillée par

Junius Bird), un dans la vallée de Viru ( travaux de Strong et

Evans) et plusieurs autres au Sud de Lima et dans les environs de

Nazca.

|

AIAPAEC le terrible Aiapaec |

|

"Ama sua, ama llulla, ama quella"

Proverbe quechua qui exprime les trois grands commandements

de la morale qui prévalait au temps des Incas : "Ne sois pas

menteur, ne sois pas voleur, ne sois pas paresseux".

Amauta

Sous l'empire des Incas, ce titre très important

était donné aux membres de la caste des sages, des

intellectuels et des pédagogues qui avaient pour charge de

veiller à l'éducation des enfants de haut rang dans la

"Maison du Savoir" ou Yachayhuasi du Cuzco. Là, ils leur

enseignaient l'histoire, la religion, les kipus

et l'idiome.

Les plus fameux d'entre eux servaient de conseillers à l'Inca.

Il leur revenait aussi de perpétuer par la voie orale (ou par

écrit ?), de génération en

génération, les haut-faits et les sentences des

souverains Incas.

ANCON Les tombes d'Ancon

s'étendent, chronologiquement, sur plusieurs

périodes, allant de la culture Maranga-Lima (vers

200) jusqu'à la domination Inca (1500) en passant par

les phases Huari, Pachacamac et Chancay, cette

dernière étant la plus

représentée dans les styles funéraires

d'Ancon. Coupe-type des sépultures d'Ancon.

Le nom d'Ancon - aujourd'hui moderne station balnéaire

à 40 km au Nord de Lima - fut pour l'archéologie

péruvienne, dans la première moitié du 20e

siècle, synonyme de nécropole, l'une des plus grandes

du Pérou précolombien avec celles de Nazca et

Paracas.

En 1870, lors de la construction du chemin de fer Lima-Chancay, des

tombes souterraines, en très grand nombre, y furent mises

à jour. Elles formaient un vaste cimetière occupant le

cône central de la baie. Les allemands Reiss et Stubel y

entreprirent, à partir de 1874, des fouilles

systématiques et publièrent le résultat de leurs

recherches : "Das Totfendel von Ancon in Peru" (Berlin, 1880-1887),

monumental ouvrage en 3 volumes, illustré d'une centaines de

planches en couleurs qui sont des dessins d'une

fidélité extraordinaire.

Dans toutes ces tombes furent découvertes de grandes

quantités d'offrandes funéraires : textiles,

céramiques, objets en bois sculpté, colliers

en pierres ou en os, outils, etc. Toutes ces richesses

furent malheureusement saccagées et

éparpillées au début du 20e

siècle par l'action des huaqueros . La

proximité de Lima et le développement urbain

du balnéaire d'Ancon l'ont fait à peu

près complètement disparaître

aujourd'hui.

Andenes

Cultures en terrasses, étayées d'un remblai de

pierre et comblées de terre arable, familières du

paysage andin. Le procédé, antérieur aux incas,

fut repris par ceux-ci, lui conférant un aspect monumental par

l'apport d'escaliers, de canaux et de gouttières d'irrigation,

l'apport d'eau étant primordial pour la culture du

maïs.

La finalité de ce système de terrassement était

triple : il permettait de freiner l'érosion, d'agrandir le

domaine agricole et de retenir l'humidité.

Les Andenes les plus spectaculaires sont justement situés dans

la région proche de Cuzco : Pisac

, Ollantaytambo

, Machu-Picchu

... Ce sont des oeuvres d'architecture civile aux dimensions

cyclopéennes qui durent mobiliser des milliers d'ouvriers et

nécessiter le transport de millions de mètres cubes de

déblais et de remblais. Les travaux de génie agricole

illustrent certainement le domaine de l'architecture où les

incas mirent le plus de moyens en oeuvre et où ils aboutirent

au résultat le plus élaboré.

coupe d'une terrasse de culture

L'un de leurs ouvrages le plus surprenant

est la cuvette de Moray,

proche de la vallée du rio Urubamba, ressemblant à une

mine à ciel ouvert.

Il s'agit en fait d'une gigantesque excavation où les

terrasses sont disposées en amphithéâtre et qui

dut servir de laboratoire agronomique dans l'objectif d'y

créer des microclimats pour acclimater certaines plantes

cérémonielles ou "expérimentales".

Antisuyo

Région, ou "quartier" Nord-Est de l'empire

incaïque du Tahuantinsuyo.

Dans ses limites imprécises, s'étendaient les

forêts du versant oriental des Andes et celles de l'Amazonie

péruvienne et équatorienne. L'Antisuyo incluait donc,

non loin de Cuzco, les localités de la Vallée

Sacrée des Incas : Pisac, Calca, Ollantaytambo, Machu Picchu,

etc. Les Incas y avaient fait bâtir de nombreuses forteresses,

sans doute pour barrer le passage aux populations alors sauvages de

la Selva, les Antis, d'où vient le mot "Andes". Plus

tard, après la rebellion de Manco Inca en 1536, les derniers

Incas y cherchèrent refuge, dans la cordillière

de Vilcabamba , ultime

sanctuaire de la résistance aux Espagnols.

Cette région fournissait à l'empire la feuille de coca,

la yuca et les fruits tropicaux.

Apacheta

Ce mot, en quechua, peut se traduire par "celui qui fait

pleurer", ou encore "celui qui tire des larmes". On dénommait

ainsi la plus haute cime d'une montagne que les indiens, portant un

fardeau ou des offrandes, devaient gravir afin de rendre hommage

à leur dieux. Aujourd'hui encore, ce mot désigne une

pile de pierres plates que l'indien entasse au bord des chemins de la

Cordillière, en particulier dans les parages

désertiques. Il y ajoute une pierre au passage, ou lui offre

sa chique de coca, une vieille sandale, etc, afin que les esprits de

la montagne le laissent passer eterminer heureusement son voyage.

Cette tradition est le sujet d'une nouvelle du grand romancier

péruvien Ciro ALEGRIA : La Ofrenda de Piedra

(1951).

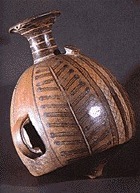

|

Aribalo |

|

Auquénidé

Mamifère du genre des camélidés, parmi

lesquels on distingue le lama, la vigogne,

l'alpaca et le guanaco, tous originaires des plateaux

des Andes et vivant à une altitude comprise entre 3000 et 5000

m. Depuis les temps préhistoriques, ils furent chassés

pour leur viande, puis domestiqués pour leur laine et pour

servir d'animaux de bât, quoique la charge qu'ils puisse porter

est faible (30 kg au maximum).

Auquis

Le premier sens de ce mot quechua remonte au temps des Incas

: il s'agissait du titre donné aux jeunes gens de sang royal,

fils reconnus de l'Inca ou de sa parenté masculine.

Après le mariage, ils cessaient d'être des Auquis

pour devenir Incas .

Un sens dérivé fait des Auquis les esprits

ancestraux des Andes, aujourd'hui encore très

vénérés par les populations

indiennes.

Ayllu

Très ancienne institution sociale péruvienne

groupant une collectivité agraire unie par des liens de

parenté, de consanguinité, de voisinage, de religion et

de langue (environ 200 ou 300 personnes par ayllu en

général). ces liens sont aussi économiques

du fait que tous ses participants effectuent une part de travail

basé sur un système coopératif, l'ayni,

sur un territoire mis en propriété commune

(marka

en quechua).

Le système de l'ayllu prend ses origines dans les petites

communautés andines d'agriculteurs qui

précédèrent l'époque des incas. Ces

derniers, qui en étaient issus, l'adaptèrent à

leur mode de gouvernement, et le fortifièrent. L'Inca

lui-même vivait en ayllu (la panaca

royale). ce type d'organisation sociale survécut aux

ponctions effectuées par les Espagnols dans les

communautés indigènes et cohabita, pendant toute la

durée de la Colonie, avec le sévère

régime de l'encomienda.

Il existe encore au Pérou près de 5000 ayllus andins

effectuant en commun les travaux de culture, la construction ou

l'entretien des granges communes, des chemins, des ponts,

etc.

Aymara

(langue)

Très ancienne langue des peuples de l'Altiplano,

l'aymara est encore parlé par plus d'un demi-million d'Indiens

dans les régions d'Arequipa et de Puno au Pérou, de La

Paz et d'Oruro en Bolivie. Cette langue dut couvrir une aire beaucoup

plus vaste par le passé : elle dut d'abord reculer devant le

Quechua, que les Incas imposèrent partout dans leur empire, et

ensuite devant l'usage de l'espagnol.

Aymaras

(peuples)

Le mot Aymara, qui désigne les populations de

l'Altiplano Péruano-Bolivien fut utilisé pour la

première fois dans ce sens en 1559 par Polo de Ondegardo, pour

dénommer les tribus indiennes qui parlaient la langue

aymara . Au temps des Incas, les habitants des hauts-plateaux

andins de la région du lac Titicaca, étaient

appelés les Collas et la région comprise

de la dépression du lac Titicaca jusqu'au Sud de l'actuelle

Bolivie était le Collao,

nom que les Incas transformèrent en Collaysuyo pour

définir la partie méridionale de leur

empire.

L'apparition de l'homme sur l'Altiplano, et notamment dans la région du lac Titicaca remonte à 20 000-10 000 ans avant J.-C. (sanctuaires rupestres de Toquepala ). On ne sait rien sur l'énorme laps de temps qui sépare l'âge préhistorique des premières expressions de la Période Formative sur l'altiplano, dont les rares exemples sont les cultures Chiripa et Pucara (pêcheurs et chasseurs insulaires du lac Titicaca). Les sites de Pucara, Taraco, Hatuncolla, Chucuito, avec leurs monolithes et leur style de céramique préfigurent, où sont déjà un premier stade, de l'imposante civilisation de Tihuanaco , qui va rayonner de 1500 avant J.-C. jusqu'à 1200 après J.-C.

Vers cette époque, la nation Puquina forme un état puissant qui domine les bords du lac Puquinacocha (ancien nom du lac Titicaca jusqu'au 17e siècle.). On voit en elle les descendants de ceux qui édifièrent Tiahuanaco, dont ils ont fait leur capitale, sous le nom de Taipicala. Mais, à la fin du 12e siècle, les Puquinas sont renversés par des vagues d'immigration en provenance du Sud qui déferlent sur les bords du grand lac. Ces envahisseurs, selon les historiens actuels (W. Espinoza Soriano entre autres), seraient les Ayamaras, eux-mêmes chassés du Sud par un changement climatique, ou sous la poussée d'autres peuples.

Parallèlement au déclin de Tiahuanaco, se développent plusieurs petits états pour lesquels on utilise le terme générique de "royaumes Aymaras"; entités politico-géographiques réparties comme suit : les Collas occupent le Nord du bassin du lac Titicaca: sur la rive Est, adossée à la Cordillera Real, la langue aymara y voisine encore avec le puquina. Ils ont pour voisins les Lupacas qui occupent la partie Sud-Ouest du lac jusqu'à la côte Pacifique (notamment la région de Moquegua). La rive Sud, où se trouvait Tiahuanaco, est occupée par les Pacajes. Plus bas, en s'enfonçant dans l'actuelle Bolivie, les Soras occuppent la région d'Oruro qui s'adosse à la cordillère Orientale tandis que les Carangas s'étendent sur les versants de la cordillère occidentale et descendent même jusqu'à la côte chilienne. Les Charcas occupent la région à l'Est de l'actuelle ville de Cochabamba et les Yamparas celle de l'ancienne Chuquisaca (aujourd'hui Sucre). Les Killacas s'étendant entre le lac Popoo, le Salar de Uyuni et l'actuelle Potosi. Tout au Sud, on trouve les Lipez et les Chichas (région de l'actuelle Tarija, peu avant la frontière de l'Argentine).

Sur le plan religieux, les Aymaras reconnaissent un dieu tout-puissant, créateur de l'univers : Viracocha, dont la voix s'exprime par celle de Tonapa, dieu de la foudre et des éclairs, l'Illapu des Incas. La période d'indépendance des royaumes aymaras durera jusqu'au 14e siècle : sous les règnes de Lloque Yupanqui et Mayta Capac, les Incas étendent leur domination sur le Collao et jusqu'au Nord de l'Argentine.

On constate, entre les mondes Aymara et Quechua, un grand syncrétisme au plan religieux et linguistique : l'historien Arthur Posnansky affirme que la dynastie Inca possède des racines aymaras, ce qui ne semble faire aucun doute si l'on s'en réfère au mythe fondateur de Manco Capac et Mama Occlo, envoyés divins du dieu Viracocha depuis la région du lac Titicaca. Garcilaso de la Vega souligne que les Incas reconnaissaient comme une tradition sacrée que l'origine de leur race se trouvait sur l'île du Soleil, et il ajoute que la noblesse Inca et la caste religieuse parlaient une langue distincte de celle des quechuas, qui pourrait fort bien être l'aymara (à moins qu'il ne s'agisse du puquina, ou encore d'un idiome dérivé des deux langues).

Ayni

Système de mutualité et d'entraide

pratiqué dans les travaux agricoles au sein des ayllus.

Répandu dans l'aire andine avant l'arrivée des Incas,

il subsiste aujourd'hui encore, sous diverses formes et a même

connu un regain de vigueur avec le coopérativisme agricole,

instauré lors de la réforme agraire de 1968 au

Pérou.