|

|

|

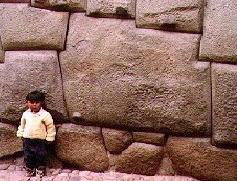

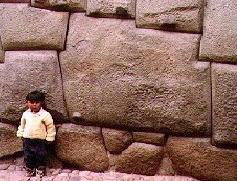

La fameuse Hatun Rumiyoc, ou "Pierre aux douze angles" à Cuzco.

|

Las

HALDAS

La plaine de Haldas, située sur la côte Nord du

Pérou, forme un croissant long de 12,5 km de long et large au

centre de 1400 m. Cette plaine avait déjà

été habitée dans les temps pré-agricoles

par des pêcheurs qui y avaient édifié des

villages de huttes; puis elle a connu une occupation très

dense durant la phase moyenne de la civilisation des planteurs de

haricots , ou premiers

Agriculteurs , vraisemblablement

vers 2000 avant notre ère.

Après une période d'abandon de cinq siècles, les

agriculteurs du stade ultérieur, celui des planteurs de

maïs et utilisateurs de céramique y sont apparus vers

1500 avant notre ère. Des tertres de forme rectangulaire,

bordés de murets de pierre formant généralement

une succession de trois ou quatre gradins, ont alors

été édifiés en nombre au centre de la

plaine. Des cendres et des débris de poterie indiquant qu'il

s'agissait d'habitats se trouvent sur ces tertres, où existait

vraisemblablement une maisonnette au toit et aux parois de roseaux

supportés par des poteaux. Certains de ces tertres

étaient surmontés d'un édifice plus important,

dont il subsiste la base de murs de pierre, et qui peuvent avoir

joué un rôle cérémoniel.

Hatun Rumiyoc (Pierre aux douze angles) -

V. Page : CUZCO

ou le "nombril du monde"

HATUNCOLLA

Site pré-incaïque de l'Altiplano Péruvien

au bord du lac Umayo (à proximité de la rive Ouest du

lac Titicaca). La zone archéologique d'Hatuncolla est connue

depuis le siècle dernier pour ses stèles à

figures géométriques qui sont l'une des expressions de

la lithosculpture commune aux cultures de la Période Formative

qui précédèrent, dans la région du lac

Titicaca, le développement de la civilisation de Tihuanaco

(Pucara, Taraco, Chucuito, etc.)

Toutes proches du village actuel de Hatuncolla, se dressent les

fameuses chullpas

de Sillustani

dans lesquelles certains voient

les restes de la nécropole de Hatuncolla, et d'autres des

monuments funéraires très postérieurs (voire

même incas) à la culture de Hatuncolla.

Hatunruna

Au temps des Incas, ce mot quechua (hatun : grand et

runa : peuple) désignait "le plus grand nombre",

c'est-à-dire la majorité du peuple, ou la grande masse

plébéienne des paysans, artisans, des pêcheurs et

des bergers. Les hatunrunas , qui représentaient 90 %

de la population de l'empire, se trouvaient au-dessous des

aristocraties incas ou locales, mais au-dessus des yanas

, qui eux, étaient des sortes de serfs attachés

à un seul maître.

Huaca

Désignait, dans le Pérou préhispanique,

tout objet ou tout lieu empreint de force surnaturelle et auquel il

fallait rendre un culte. Par extension, ce mot s'applique aujourd'hui

aux ruines, aux anciens lieux d'habitation et jusqu'aux vases

(Huacos) trouvés dans les tombes. Les huaqueros

sont des pilleurs de tombes.

HUACA DE LA LUNA _ v.

MOCHE

(Pyramides de)

HUACA DEL SOL (Trujillo) _ v.

MOCHE

(Pyramides de)

HUACA EL DRAGON

A 5 km au Nord de Trujillo, au bord de la route

Panaméricaine, près d'un petit musée,

s'élève ce temple pyramidal aujourd'hui

restauré, qui était peut-être consacré

à l'arc-en-ciel. Le parement extérieur de son enceinte

conserve des restes de frises comportant des bas-reliefs

représentant des guerriers superposés ou des serpents

bicéphales.

Le temple comprend une plateforme dominant trois séries de

cellules à ciel ouvert, qui devaient jadis être

couvertes. La plateforme est accessible par une large rampe

coudée et dallée.

HUACA

PRIETA

Proche du village de Chicama, à 35 km au Nord de

Trujillo, cette pyramide de la Période Formative, remonterait

de 1500 à 500 avant J.-C. Elle est le plus ancien

élément du complexe archéologique aujourd'hui

dénommé El

Brujo. Autour d'un temple dont

il subsiste des murailles hautes de 12 m, furent découverts,

comme à Virú, des restes d'habitations

semi-souterraines dont les toitures étaient formées de

traverses en bois et parfois d'os de baleines.

Les fouilles les plus profondes effectuées en 1925 par

Junius

Bird dans ce site,

donnèrent naissance à la théorie d'une

culture précéramique dans le Nord du

Pérou.

Plus récemment, on a associé la culture de Huaca Prieta

à la naissance de l'art textile péruvien. Dans ce

même site furent trouvés près de 3000 fragments

de tissus, la plupart en coton, fabriqués suivant trois

techniques élémentaires : entrelacé,

annelé et noué, où apparaît l'un des plus

anciens motifs connus : le condor aux ailes déployées .

Huancas

Peuplade des Andes Centrales, établie dans la

vallée du rio Mantaro (qui avant 1782 était

dénommé Jatunmayo, ou Huancamayo). A partir du premier

millénaire après J.-C., les Huancas dont la

constitution en tant que nation remonte à la fin de la

période d'expansion Tiahuanaco-Huari,

forment un puissant royaume uni et cimenté par leur ardeur

belliqueuse, à l'image de leurs voisins les Chancas.

Les Huancas, après plusieurs années de farouche

résistance, furent soumis par l'Inca Pachacutec, vers 1460.

Leur capitale, Siquillapucara fut la dernière forteresse

à se rendre au terme d'un long siège, après quoi

sa population fut déportée en masse vers la

région de Chachapoyas.

|

Les Huancas, comme les autres

nations de l'aire andine, admettaient comme suprême

créateur le dieu Viracocha; ils adoraient une autre

divinité qu'ils considéraient, aux dires de

Guaman Poma de Ayala, comme une sorte de dieu national :

Wallallo Karwancho, auquels ils dédiaient des

sacrifices d'êtres humains, de chiens, et des

offrandes de coca. Ce n'est pas une déification du

chien, comme l'écrivent à tort Cieza de

Léon et Garcilaso de La Vega, pour une fois unis dans

l'erreur. Cette affabulation a dû être

forgée par les Incas de Cuzco, dans le but sans doute

de discréditer la religiosité des Huancas,

qu'ils avaient soumis, et de justifier a-posteriori leur

impérialisme :

"Les Huancas avaient d'étranges coutumes, comme de

gonfler de cendre la peau de leurs victimes, et de les

pendre dans un temple en guise de trophées. Ils

faisaient aussi avec les têtes de chiens une sorte de

trompe et ils soufflaient dedans lors de leurs fêtes

et de leurs danses; c'était une musique très

douce à leurs oreilles..." (Garcilaso de La

Vega).

|

HUANUCO PAMPA (ou HUANUCO VIEJO)

A proximité des sites primitifs de Kotosh et de

Chavin, sur un plateau à 3600 m d'altitude, près du

fleuve Huallaga et du petit rio Ayararacra qui le traverse en partie,

cette ancienne capitale de province, jadis appelée

Huanucopampa, aurait été fondée par l'Inca

Tupac

Yupanqui

sur l'emplacement d'une cité

plus ancienne pour surveiller le chemin qui menait de Cuzco à

Quito. Elle fut explorée depuis le 19e siècle, en

particulier par George Squier.

Le "Castillo" de Huanuco Pampa (dessin de George

Squier)

La ville se développe à partir

d'une vaste esplanade, au centre de laquelle se dresse un

édifice cérémoniel, le "Castillo", énorme

édifice de 250 m2 avec des murs constitués de pierres

travaillées où s'ouvrent des portes

trapézoïdales sculptées d'animaux (félins

et reptiles) en haut-relief. Les grandes dimensions de cette place

peuvent s'expliquer comme ayant servi de foitrail, ou de

marché à bestiaux dans une région où

l'élevage des auquénidés était

particulièrement développé. Le chemin

de l'Inca qui reliait Cuzco

à Quito traversait la ville de part en part et aboutissait

à cette esplanade.

Autour de la grand-place se dressent une série

d'édifices et de quartiers : l'Incahuasi (maison de l'Inca),

l'Acclahuasi (maison des femmes choisies), une caserne, et le

"puquio", ou quartier des éléveurs.

Plus au Nord, de l'autre côté de la rivière,

s'étend un vaste quartier résidentiel, structuré

autour d'une place centrale et de plusieurs patios.

Hors de la ville, en direction du Sud-Ouest, se situe la zone des

collcas, ou dépôts, de forme circulaire ou

carrée, disposés en gradins sur le versant d'une

colline. On en a dénombré à peu près 500.

Il semblerait qu'à l'arrivée des Espagnols, le site

était déjà abandonné.

Huaquero

Mot espagnol signifiant "pilleur" ou "violeur" de

tombes. Les huaqueros fouillent pour leur propre compte les

huacas , ou pyramides, d'où leur nom. Pour les

archéologues, l'action des huaqueros sur un site

représente évidemment une véritable catastrophe,

autant pour les dégats causés aux sépultures que

pour le vol des objets qu'elles renferment. Pendant des

décennies, une bonne partie des trésors

archéologiques du Pérou (céramiques, tissus,

bijoux, momies...) ont été pillé et vendus -

souvent à des étrangers - par leurs soins. Une loi

de 1968 qui interdisait l'exportation des céramiques et autres

objets du patrimoine national, tout en réprimant les

"fouilles" sauvages, a quelque peu limité cette

hémorragie qui malgré tout persiste aujourd'hui

encore.

Un huaquero en action.

HUARI ou WARI

(site de)

Le site de Huari (ou Wari), dans les hautes terres des Andes

centrales, près d'Ayacucho, est considéré par

les archéologues comme un "site-relais" entre la civilisation

de Tiahuanaco et son expansion vers la côte et le reste du

Pérou. Cette phase expansionniste a donc pris le nom de

Tiahuanaco-Huari.

|

Huari était un centre

habité, protégé par des murs grossiers,

où Bennett a retrouvé un certain nombre de

statues et quelques traces d'architecture - qui, bien que

moins évoluée que I'architecture de

Tiahuanaco, y trouve peut-être son origine. Dans le

domaine de la poterie, on relève un style polychrome

qui appartient à la tradition de la côte

péruvienne dans lequel on trouve pourtant ces traits

dérivés de Tiahuanaco : figure divine avec

bâtons de commandement, crânes, profils de pumas

et têtes de condors.

Le bassin du rio Mantaro reste encore une région

assez peu connue, et les origines de la culture de Huari

demeurent obscures, comme aussi son aire d'expansion.

Pendant la Période Formative, c'est la culture

Huarpa qui occupait la région. Les Huarpas

étaient un peuple d'agriculteurs qui avaient

déjà mis en oeuvre le système des

cultures en terrasses.

|

Monolithe de Huari

|

Selon W.C. Bennett, l'influence de Tiahuanaco

sur Huari paraît s expliquer par une invasion des peuples

aymaras venus de la région du lac Titicaca. Ces derniers

auraient ensuite constitué un état puissant, dont la

forme politique reste inconnue. Les historiens désignent en

général cette période de domination sous la

formule d'empire Wari.

Huayno

Danse agile et grâcieuse, typique des Indiens quechuas,

d'origine incaïque. Chant ou musique de rythme vif et paroles

picaresques ou moqueuses. Dans le huayno des sierras défile le

paysage, et l'homme décrit sa vie, ses sentiments, ses

rêves face à la géographie grandiose, mais

inhumaine.

Sommaire

/ Introduction

/ Archéologie

/Bibliographie

/ Chronologie